はじめに

みなさんはレゴ(LEGO®)で遊んだことはありますか?

おそらく、多くの人は一度は遊んだことがあるのではないでしょうか。

でも、レゴ(LEGO®)で「球(ボール)」を作ったことはありますか?

と聞くと、作ったことがある人は少ないのではないかと思います。福本もその一人でした。このブログでは、レゴで球を作るワークショップに参加した話を紹介します。

きっかけ

福本は学生時代に東京大学総長賞(しかも大賞)なるものを受賞させて頂く機会がありました。実はその受賞者たちがゆるくつながる会として「総長賞受賞者会(通称、そうちょう会)」があり、数か月に1度、近況報告やお互いの取り組みを紹介する集まりがあります。その中の1人に三井淳平さんがおり、孫正義育英財団のイベントの一環としてワークショップの演者として登壇され、総長賞受賞者会のメンバーも参加したという経緯です。wikiによると、

日本のレゴファンからは、「神」と称されている。<wikipediaより引用>

とあるように、凄まじい技量をお持ちの方でした。

三井さんは世界で16人しかいない、「レゴのプロビルダー」の1人であり、日本人初(現状唯一)でもあるそうです。東大時代は「材料工学」を専攻されて、卒業後に新日鐵で3年勤めた後、レゴビルダーとして独立し、三井ブリックスタジオ株式会社を設立され、模型製作等の仕事に従事されているとのこと。東大レゴ部(現在は創部して11年目)の創設者で大学祭で安田講堂の作品を展示(もともとはこの作品をレゴでつくるサークルから派生したとのこと)したりと精力的に取り組まれていた様子。

技術や知識は勿論なのですが、人格者というか、物腰も柔らかく、説明がとても丁寧で、質問にもわかりやすく肯定的に回答して頂ける素晴らしい方でした。(ヘビメタ聞きながら制作している等の制作時の小ネタも聞くことができました。)総長賞つながりで知り合うご縁を頂けたのは本当に幸運でした。

レゴの大きさ

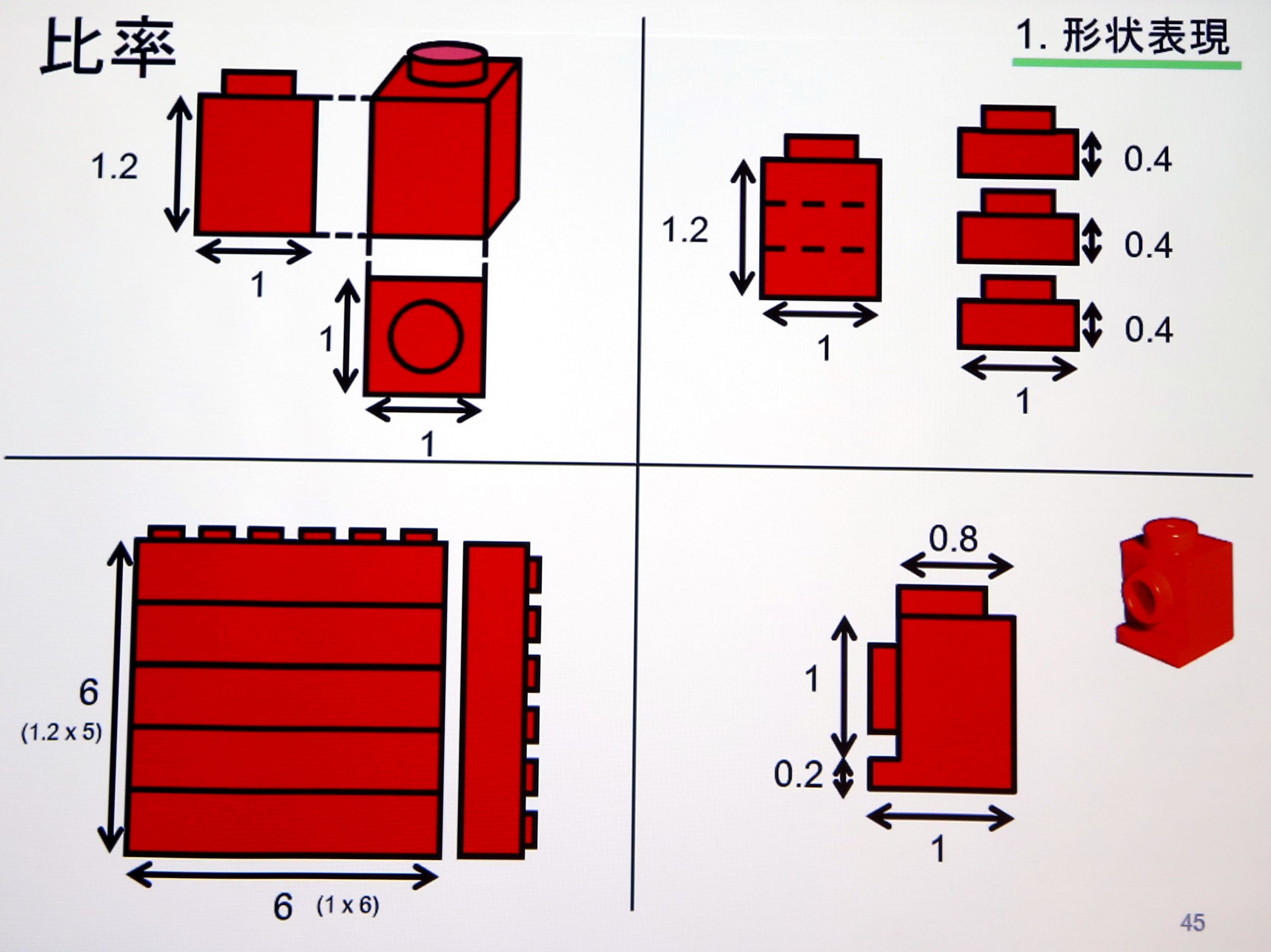

三井さん講演スライドより

三井さん講演スライドより三井さんの作品紹介のクオリティに圧倒されつつ、その一方でレゴに関する基礎知識を丁寧に分かり易く教えて頂きました。

レゴの作品には、難易度が主に4段階あり、「難易度1:モザイクアート(ドット絵)」「難易度2:建築物」「難易度3:生き物」「難易度4:人(特に顔)」とのことでした。

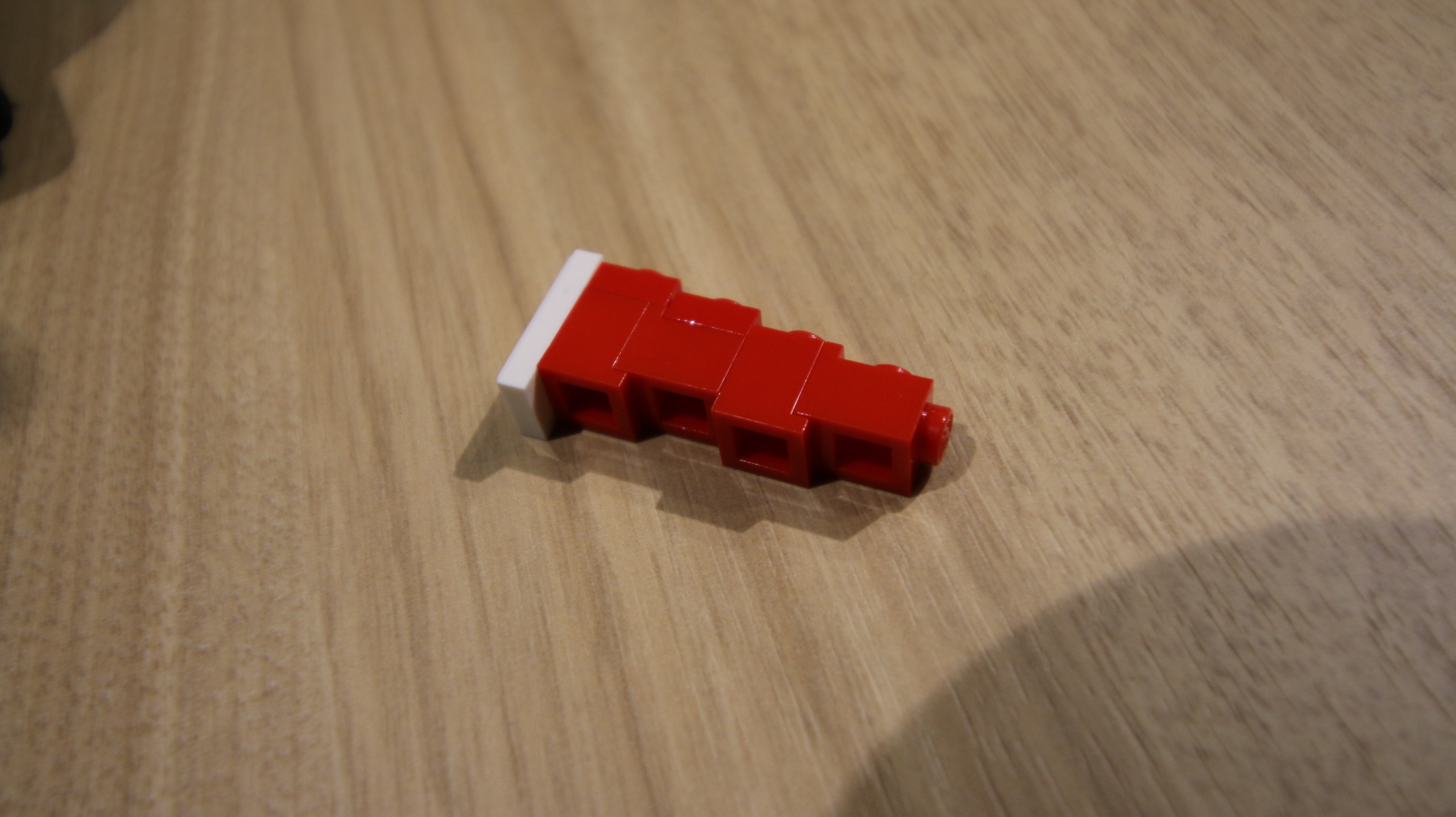

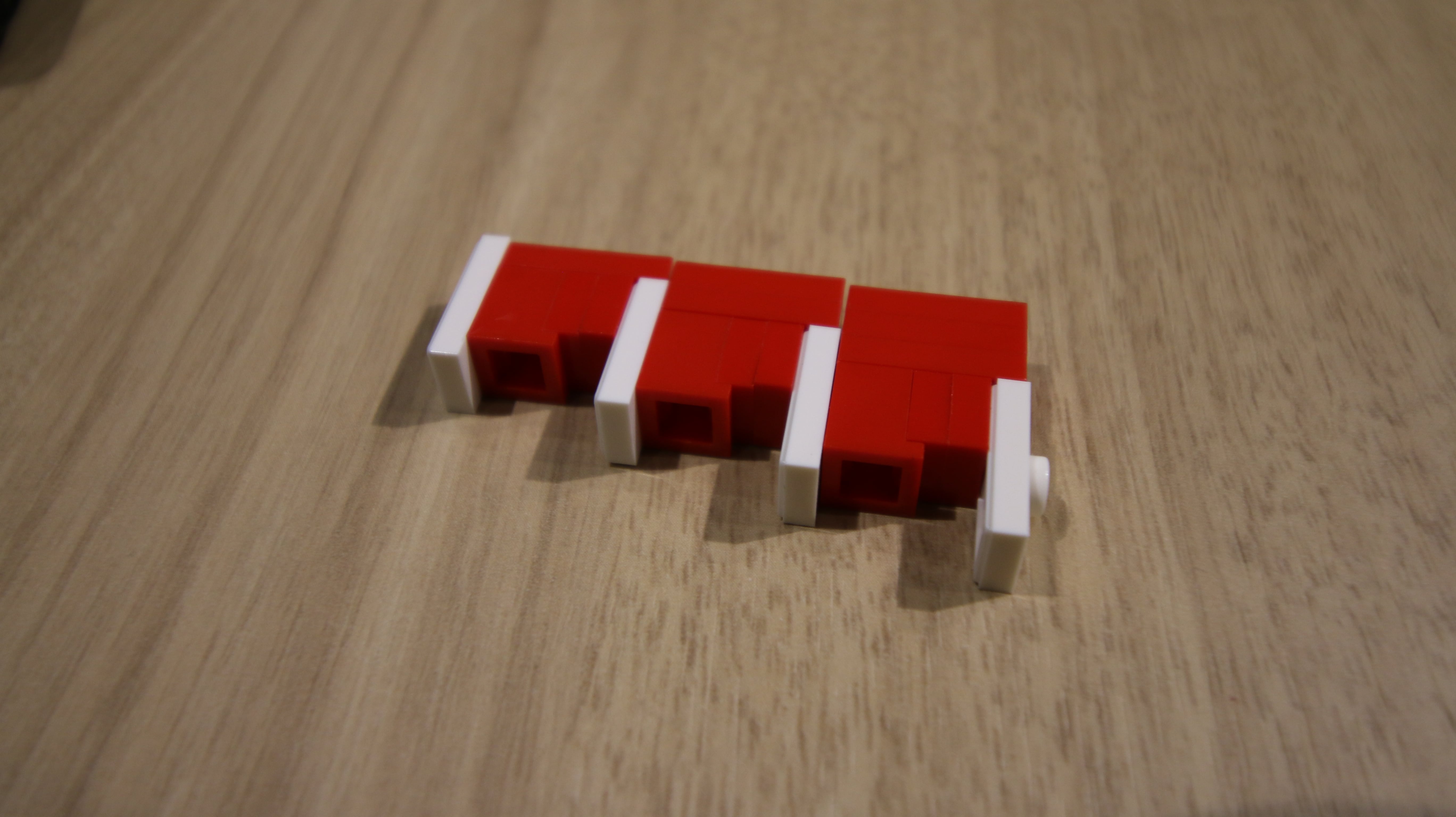

基本ブロックとして、「ブロック」と「プレート」の2つが存在し、大きさなどは上記スライドのように決まっているとのこと。レゴの大きさについて気にしてつくったことはあまりありませんでしたが、レゴの大きさの単位は「1ぽっち(stud)」と呼ばれ、上記スライドの左上のブロックが基本単位となっているそうです。さらに、複数のブロックを組み合わせると1mmや0.5mmの細かい模様を表現することができると説明頂きました。で、実際にやってみたのが以下の写真です。

「0.2ぽっち(stud)」の階段

「0.1ぽっち(stud)」の階段

適当に作っているだけでは中々たどり着かない組み合わせです。

レゴで「球」をつくる

球制作用パーツ(袋)

球制作用パーツ(袋) 球制作用パーツ(バラ)

球制作用パーツ(バラ)各席には、三井さんが予め用意してくれていた球制作用パーツがあり、これを使って作ってみましょうということで制作ワークショップが始まりました。

考え方は「サイコロ」を作るような要領と「サイコロの各面を球の一部とする」ように作るのがポイントだと思いました。(実際に作ってみないとイメージ湧かないと思いますが)

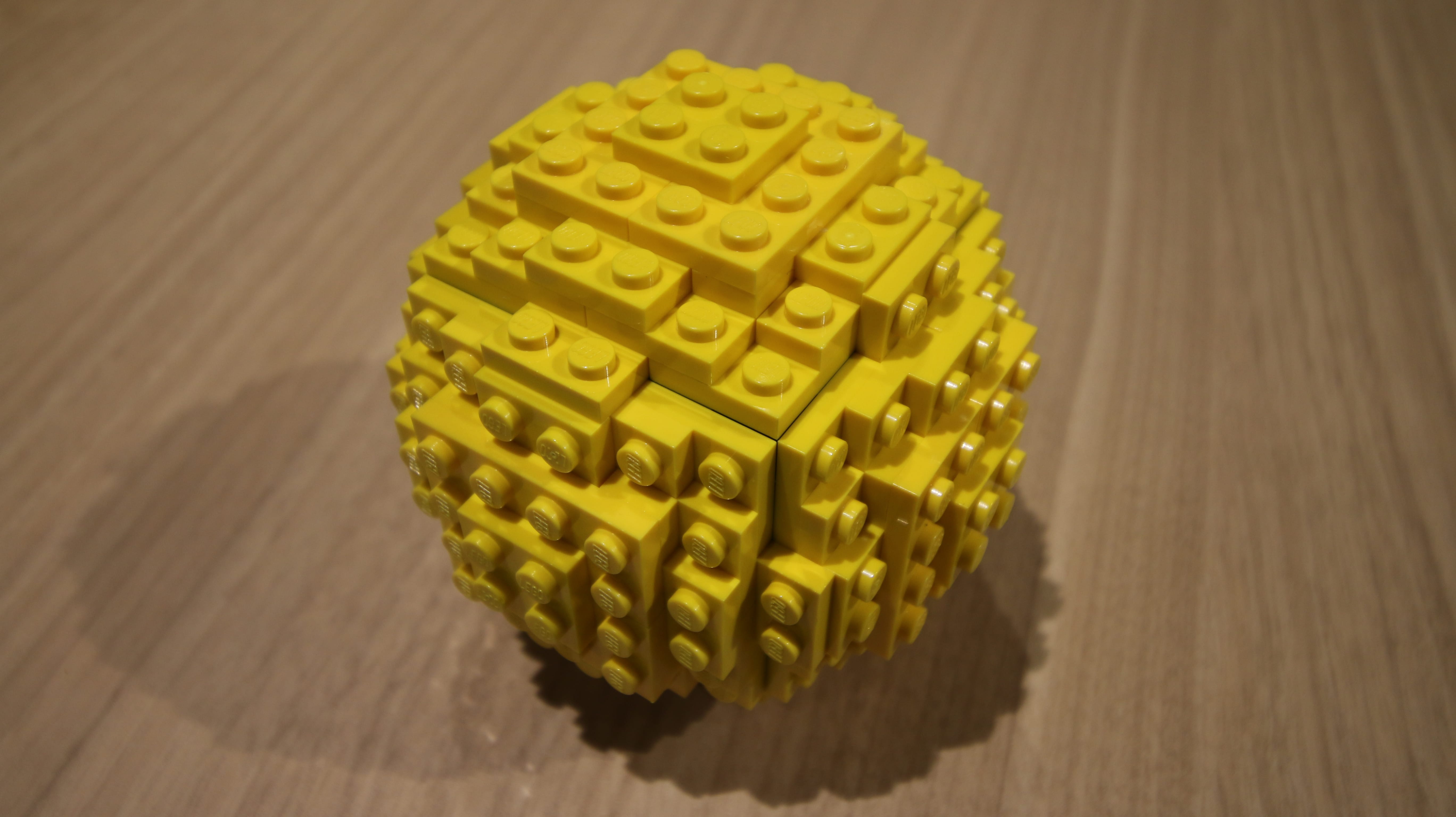

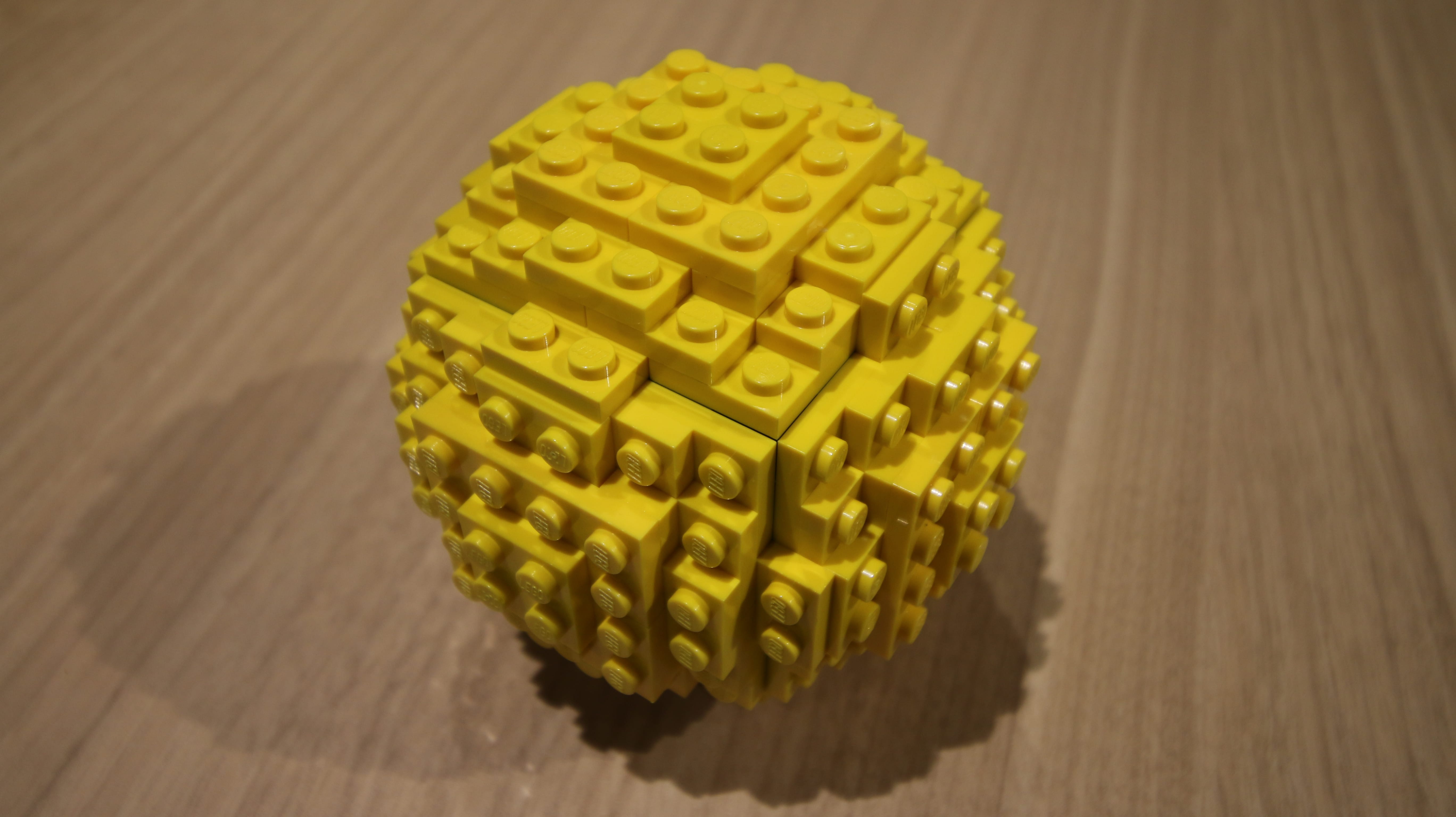

福本が実際に制作した球

福本が実際に制作した球こちら制作を終えてみると、「握っても壊れない」、「きちんと転がる」、「持つとチクチクして痛い」ことが印象的でした。

孫正義育英財団の財団生、東京大学総長賞受賞者会のメンバー全員ともに制作することができたので記念写真を撮影しました。

孫正義育英財団の財団生、東京大学総長賞受賞者会のメンバー(三井さん含む)

孫正義育英財団の財団生、東京大学総長賞受賞者会のメンバー(三井さん含む)(転載不可でお願いします)

三井さんにいろいろと質問している中で印象てきだったのが、この球のパーツ「すべて市販品に含まれているもの」とのことでした。

早速、家に帰って子どもたちがいつもレゴで遊んでいる部品を漁ってみると、確かにありました!!

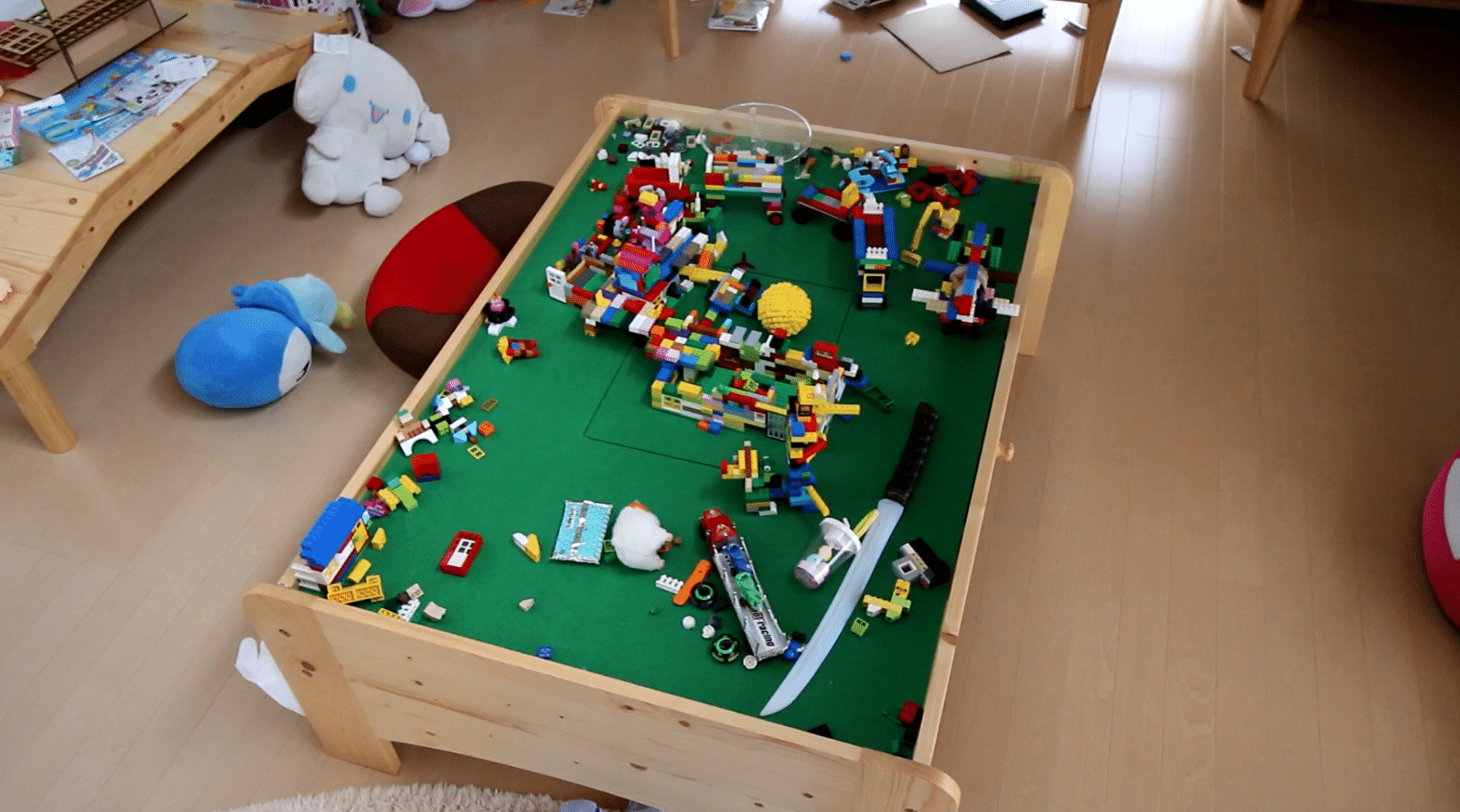

ついでに子どもたちが遊んでいるプレイテーブルに何も言わずに無造作にこの制作したレゴボールを置いてみました。

福本宅のレゴを遊ぶためのプレイテーブル

福本宅のレゴを遊ぶためのプレイテーブルかなり目立ちますね…。

レゴボールを観察中

レゴボールを観察中子どもたちは転がしたり、壊そうとしたり、不思議な様子で観察していじりまわしていました。

おわりに

レゴ(LEGO®)を使って何かを作ることはとても心躍るというか楽しいことなのだと改めて実感しました。

建築・環境デザイン学科の教員という立場からも、建築の構造計算や、ボリューム模型の制作など教育現場への応用ができそうだなと頭を巡らせつつ、社会問題を解決する手段としてのプロトタイピングにも活用できそうだなと思いました。

問題を発見し、原因や対策の試行錯誤をして、問題解決へと至るプロセスを辿るにはとても有用な手段の一つだと思います。

近々、福本の授業でレゴ(LEGO®)が登場する日が来るかもしれません。その場合は三井さんに教育コンテンツの監修とかお願いすることになりそう。

やや妄想も含む考えの拡がりは止まりませんが、有意義なワークショップで福本が関わる実践の場にも具体的な手法として結び付けたいと思います。

三井さんありがとうございました!!

English

English