はじめに

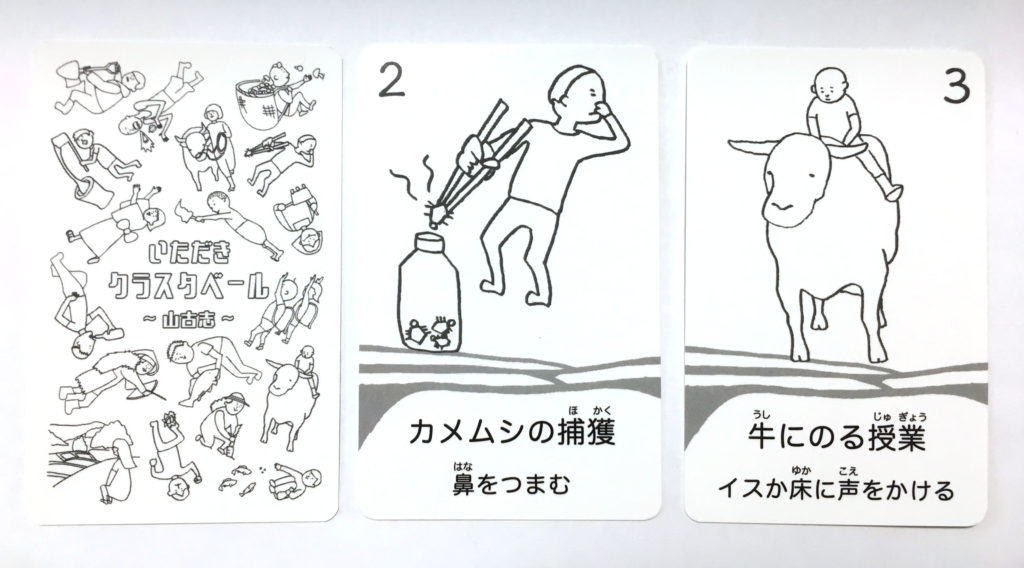

こんにちは、福本研究室の小谷 郁佳です。 今回は、「いただき!クラスタベール」というカードゲームの紹介をさせていただきます。 多くの人の協力の下、ついに、「いただき!クラスタベール」の第一号である「山古志版」が完成しました。ご協力してくださった方々、本当にありがとうございました。いただき!クラスタベールとは

いただき!クラスタベール 山古志版のストーリー紹介

山古志版を制作するにあたり、山古志に足を運ぶ中、様々な地域資源があることに気づきました。 それらの内容を踏まえて初めてプレイする方になんとなくイメージが伝わるようにストーリーメイキングを行いました。 Story

ここは新潟県の雪深い地域にある山古志村(やまこしむら)…

暖かくなると「ゼンマイなどの瑞々しい山菜」や「神楽南蛮」をはじめとするおいしい、そうとてもおいしい食材がたくさん採れる豊かで穏やかな村です。

この山古志村には村を元気にする動物たちがいます。およそ370年も前に山古志で生まれた美しい鯉。時には家族、時には戦士として村人と生活してきた働きものの牛。村人たちが悲しいときに癒してくれる愛らしいアルパカ。そして、普段はあまり注目されることのないちょっと可哀想な熊やモグラなどの動物たち…。

実はこの動物たち、いつも「誰が山古志を一番元気にしているのか」で争っています。

おやおや…?争うことでお腹も空いてきたようです。

動物たちは元気いっぱいな村人たちが、村のご馳走を食べているのを見て、自分たちも食べたくなり、食べると自分も元気になれるのだと考えました。

「そうだ!村人のふりをして、ご馳走をいただいちゃおう!」

「それなら誰が1番ご馳走を食べられるか勝負だ!村の仕事を頑張ってたくさんご馳走を食べた動物が1番だ!」と大盛り上がり。

動物たちは村のご馳走を奪い合って村を元気にしているのが誰なのか決めるようです。

プレイヤーのみなさんはこの動物たちに扮して山古志住民として「暮らす」ことで、また、山古志のおいしい食材をたくさん「食べる」ことで山古志の動物としての「頂き」を目指しましょう!!

いただき!クラスタベールのねらい

今回作った「いただき!クラスタベール 山古志版」は新潟県長岡市の山古志地域の「生活の動き」だったり、「食」、「住んでいる動物たち」だったりがわかるものです。 しかし、これは山古志地域に限らず、他の地域でも制作が可能であり、地域の魅力や根差している文化や楽しく伝え、個性を表現することができます。 また、地域に住んでいる小学生が自身の生活を振り返える中で地域と関わったり、私や外部者と関わることを通じて「普段は意識しない特別な暮らしや習慣を地域の魅力と感じたり、認識するきっかけになったりと地域に興味・関心を向けてもらえるのではないかと考えています。 各地域版の「いただき!クラスタベール」づくりは、自分たちの住む地域の魅力を改めて感じることや、新しい発見を共有することができ、それを地域の外に住む人と一緒に楽しみながら伝えることができると思います。こうした作品を地域住民と外部者が一緒になって制作することで新しい人と人のつながりが生まれ、地域の暮らしと文化を楽しみながら共有する場・仕組みといったプロセスを一つのモデルとして提案することができればと考えています。セット内容

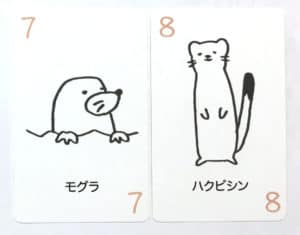

①数字カード(鯉)10枚

②数字カード(闘牛)10枚

③数字カード(アルパカ)10枚

④数字カード(動物)10枚

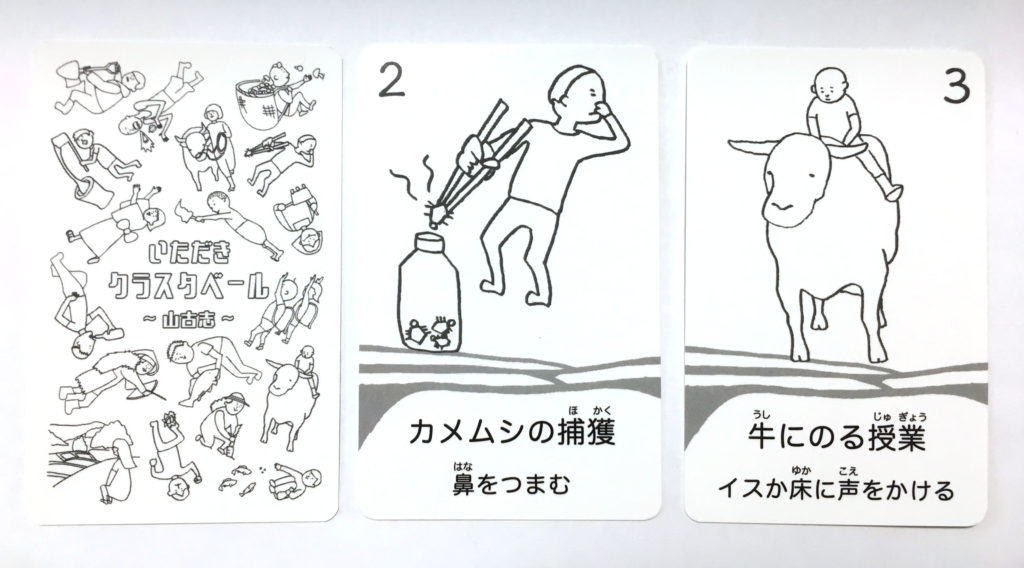

⑤生活カード13枚

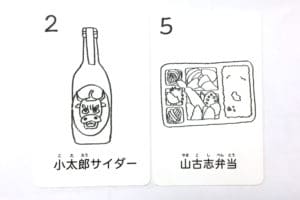

⑥ごちそうカード10枚

⑦サイコロ1個

遊び方

1.このゲームは

体を動かして、カードを集めるゲームです。最大で4人まで遊べます。2.準備をしよう

1-10の数字が書かれた10枚の数字カードを各プレイヤーに配ります。 生活カードとごちそうカードを、絵を下にして重ねます。3.ジャンケンをしてゲームの始まりだ!

全員でジャンケンをして勝った人が生活カードに書かれた指示を実行します。4.サイコロをふって

ジャンケンで勝った人はサイコロをふり、自分が何ターン分、指示を実行するか決めましょう。5.カードをめくろう

生活カードとごちそうカードを1枚ずつめくってカードの指示を確認しましょう。6.生活カードとごちそうカードをゲットしよう!

・生活カード ジャンケンで勝った人が生活カードに書かれた指示を実行するかしないかを選びます。 実行する→生活カードに書かれた指示をサイコロで出た数のターンの間、やり続けると生活カードをゲットできます。 実行しない→生活カードはもらえず、捨て札となります。 ・ごちそうカード 全員で一斉に数字カードを1枚出しましょう。 出された数字カードのうち、1番数字の大きい人が指示カードをゲットできます。 これを10回繰り返して、手持ちの数字カードがなくなったらゲーム終了です。7.こんなときは?

出された数字カードの中に1番大きい数字が2枚以上ある時 2番目に大きい数字を出した人がごちそうカードをゲットできます。 ごちそうカードの得点がマイナスの時 1番小さい数字を出した人が指示カードをゲットできます。8.得点を計算しよう

ゲットした生活カードとごちそうカードの点数を合計します。9.勝利を手にするのは

カードの合計点数が1番大きい人の勝利です!制作のきっかけ

私の所属する福本研究室では、研究室配属間もないにも関わらず既にラジオコネクトをやっている鹿内さん、Stack x Stack というお話ができるバランスゲームを制作していた新名さんがいました。同学年にも関わらず、その頑張りや発信を目の当たりにしたり、ゲームで遊ばせてもらい楽しい時間を過ごしたりすることで「私自身も何か作って見たい!」と思うようになりました。 福本先生に上記について相談をさせていただく中で、 福本先生

福本先生

小谷さんが今まで過ごしてきて楽しいと感じた時間はどんなとき?

家族とゲームをしたり、バーベキューをしたり…。

小谷 郁佳

小谷 郁佳

福本先生

福本先生

じゃあ、そういう時間が過ごせるようなものが作れると楽しいよね。

制作手順

「いただき!クラスタベール」の制作手順は主に以下の8工程となりました。- つくりたいゲームのコンセプトを考える

- 地域について調査する

- カードゲームのストーリー・ルールを大まかに決める

- 試作品を作る

- 制作したカードゲームの名称を決める

- 地域住民(今回は山古志の小学生)を対象にワークショップを開き、試作品で遊んでもらう

- ワークショップで地域住民に地域の生活や文化が理解できる「カード案」を作ってもらう

- 作ってもらったカード案を元にイラストを描きおなし本制作を行う。

試作品を作る

山古志での生活やイベント、生きている動物たちについて自分なりに調べ面白いと思ったり、珍しいと感じたりしたことをカードに盛り込み、魅力が伝わるように作りました。 絵を描くことで自分にとって絵を描くことは楽しいとだったことを思い出しました。制作したカードゲームの名称を決める

実は、名前を決めるにあたり、ものすご~く悩みました…。 いくつものキーワードを出し、それを組み合わせたり、ゲームタイトルのつけ方を調べたり、とにかく時間がかかりました。 最終的にはゲームのストーリーや遊び方から考え、「いただき!クラスタベール」という名前が以下の要素から決まりました。 いただき!:頂点、いただきます の意 4人の中から1人の勝者を決めるゲームなので、頂点を意味する「頂き」、ご馳走カードや生活カードを奪い合うので「いただき」、を組み合わせて「いただき!」としました。 クラスタベール:暮らす+食べる の意 ゲームで遊びながら、地域に根差した暮らしと食や文化について知ることができるので、そのゲーム内容を直接表現している言葉を選びました。 また、カタカナにして一文字伸ばしてみる等、簡単には「暮らす+食べる」とわからないようにすることで、「クラスタベールって何だ?」と疑問や興味を持ってもらえるようにしました。 クラスタ:集団、群れ の意 地域住民と協力して作り、地域自体を知ることができ、少人数で競り合うゲームなので「クラスタ」-集団、群れといった意味も込めました。 ちなみに、「クラスタベールってどういう意味?」という疑問についてゲームを遊んでみると「何だ、暮らす+食べる、でそのままか。」と思ってもらうのが鉄板の流れです。 なかなか決まらなかった名前ですが、先生や友人とたくさん悩み、考え、議論しました。 安易に決めず粘ったおかげで、満足のいく名前となりました。 協力してくださった方々ありがとうございます。ワークショップの開催

山古志地域に住む小学生の子どもたちに実際に遊んでもらいました。 少し長いですが、遊んでいる様子は上記の動画で伝わるかと思いますので、お時間がある方は是非ご覧ください。

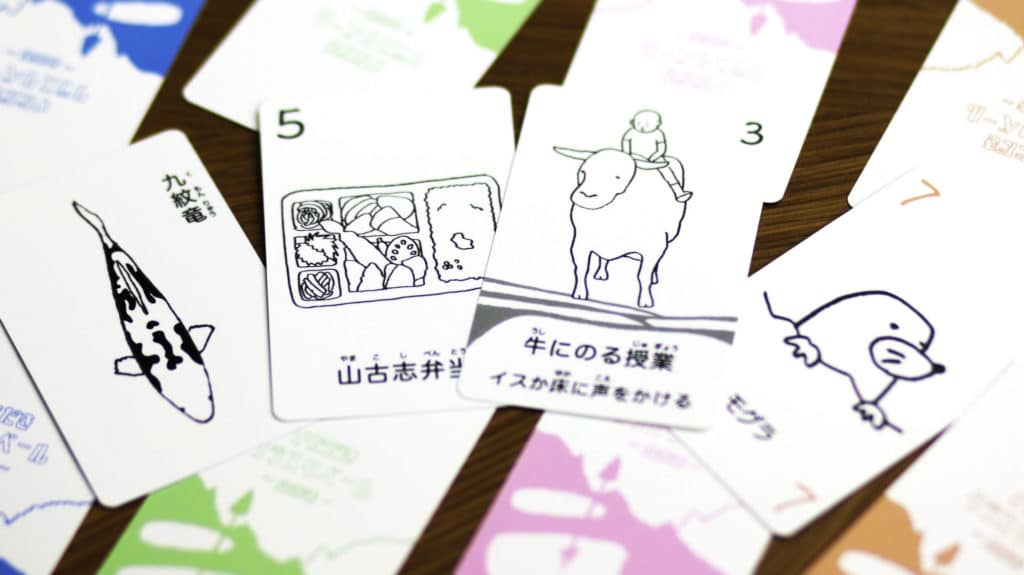

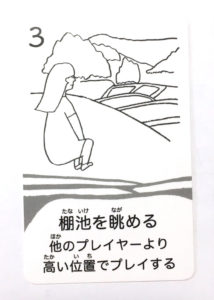

使われていた生活カード

使われていた生活カード地域の子どもたちから学んだこと

地域の子どもたちが遊んでいる様子から、私が改めて山古志地域について知ることも多かったです。 例えば、山古志地域で養鯉(ようり)されている「九紋竜(くもんりゅう)」という鯉がいるのですが、当初「きゅうもんりゅう」という読みだと思っていたのですが、カードを見た子どもたちの反応が「これ、くもんりゅうじゃん。」と話しており、読み方を知ることにつながりました。 遊び出す前は子どもたちにルールを理解してもらえるか心配で不安だったのですが、当日は最後まで説明せずとも「それしたらこれがもらえるんでしょ。」と子どもたちがルールの予測をしたり、説明が終わったときに「わかった。早くやりたい。」と前向きな言葉を発してくれたりしました。 1ゲームが終わるとすぐに「もう一回やっていい?」と聞かれ、ゲームを楽しんでくれていた様子でした。 子どもたちの理解力に驚き、発する一つ一つの言葉に嬉しく感じました。 私自身は初めてのワークショップの開催ということもあり、最初はガチガチに緊張していたのですが、子どもたちとお話したり、一緒に考えたりする中で緊張も和らぎ、自身も楽しむことができました。 わたしは「いただき!クラスタベール」の制作に取り掛かるまで、特段、子どもたちと何かするという経験がほとんどありませんでした。 そのため、漠然と子どもたちと接することに苦手意識がありましたが、堀川先輩の新潟ぱるたワークショップのお手伝いに参加させていただくことでその苦手意識が徐々に薄れていきました。 その後、自分でワークショップを開いてみて、そこに参加してくださった明るく元気ないっぱいな子どもたちと関わることで、自分は子どもたちと交流することが好きなのかもしれないと感じました。地域の子どもたちと一緒につくる

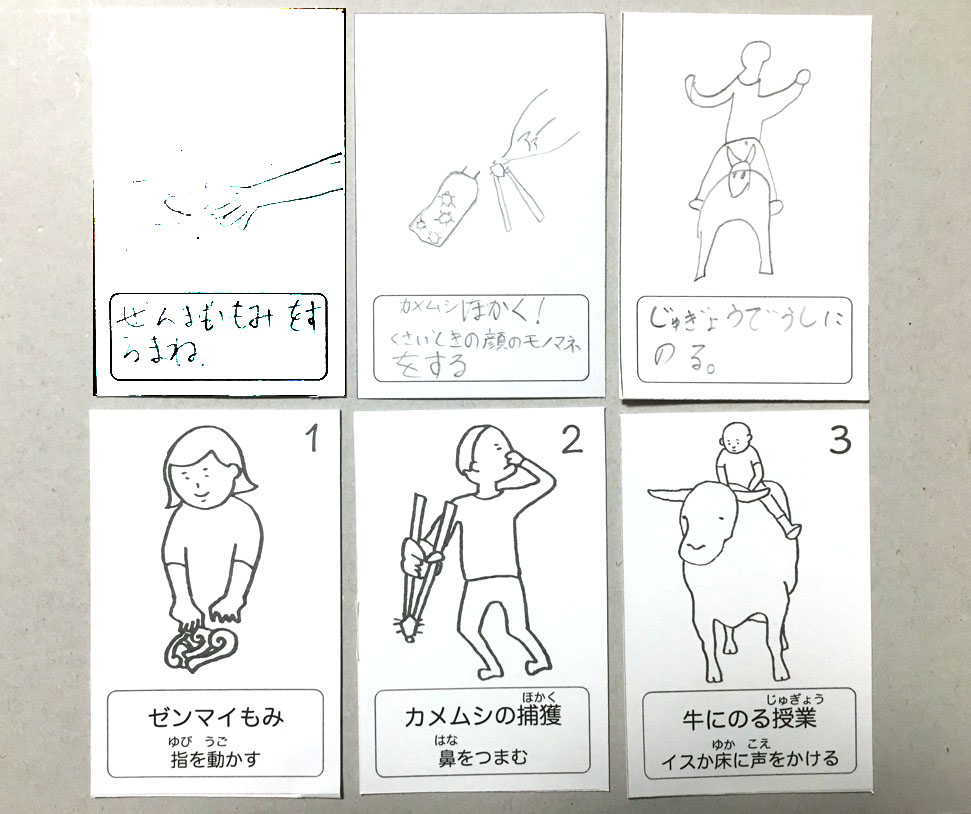

子どもたちに作ってもらったカード(上)とそれを基に試作したカード(下)

子どもたちに作ってもらったカード(上)とそれを基に試作したカード(下)いただき!クラスタベール 山古志版の完成