はじめに

お久しぶりです。

前回の更新からだいぶ月日が経ってしまいました。

昨年は新型コロナウイルス感染症によりこれまでとは違う1年間となりましたが、先日、無事に卒業研究を終えました。

今回は、私の卒業研究の紹介をさせていただきます。

研究のタイトル

飲食店の営業実態調査に基づく企業のつながりに関する研究

-新潟県上越市高田地区を対象として-

研究の背景

私の出身地である新潟県上越市。中心市街地の1つである高田地区には病院や銀行などの生活機能が集積しており、高田駅周辺には飲食店が軒を連ねています。

しかし、2010年に大和百貨店、高田共同ビル(旧長崎屋)が相次いで閉店し、跡地には2013年に商業施設「イレブンプラザ」や「あすとぴあ高田」が開業するも、来街者数は年々減少しており、まちが衰退傾向にあります。

同様に、上越市のもう1つの中心市街地である直江津地区においても衰退化がみられますが、2019年に商業施設エルマールの核としていたイトーヨーカドー直江津店が撤退した後の2020年7月20日に大手ブランド「無印良品」「カルディ」「スターバックスコーヒー」等が入る商業施設として変化しており、さらに、郊外では複合商業施設が相次いで開店しており、都市開発が着々と進められています。

直江津地区及び郊外における都市開発により集客の偏在化が想定され、今後、高田地区の集客機能はより一層低下することが懸念されます。

このような状況下において、2020年4月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する緊急事態宣言が発令され、宣言解除後も自粛や感染対策を徹底した日々が続いており、私の出身地である新潟県上越市も実際に感染者が発生している状況にあります。

歩行者が少ない高田地区において、より一層外出が抑制され、飲食店や企業は売上が減少し、飲食店を含む様々な企業の倒産・閉店事例が相次いで発生しており、存続が危うい店舗や企業が数多く存在すると考えられます。

[yoko2 responsive]

[cell]

図1 高田地区の昔の様子出典:ホンチョウウェブ

[/cell]

[cell]

[/cell]

[/yoko2]

[yoko2 responsive]

[cell]

図2 高田地区5丁目あすとぴあ周辺出典:タウンフォトネット

[/cell]

[cell]

図3 高田地区本町4丁目イレブンプラザ周辺出典:タウンフォトネット

[/cell]

[/yoko2]

研究の目的

このような状況を踏まえ、只でさえ上越市高田地区の衰退を危惧している身としては、こうした状況が衰退を加速させてしまうのではないか、そしてその状況を防ぐことに役立つ知見を得たいと考えました。

本研究では、高田地区の飲食店と企業を対象としたインタビュー調査を実施し、営業実態から各店舗と企業のつながりの実態と機能・効果を明らかにすることを目的として進めていきました。

プレインタビュー調査

本研究背景を踏まえ高田地区飲食店と企業を対象にプレインタビュー調査を実施しました。調査により気づいた点として、

1.意外と営業に困っていないのでは?

なぜならば、すでに舗経営する飲食店Aが近日2店舗目を開業しようとしている実態、もともと売り上げが多くはないB店では売り上げがコロナウイルス感染症(COVID-19)により大幅に落ちることは無く、店主も困ってはいない実態から考えます。

2.他店と連携しているのでは?

なぜならば、A店で飲食をしているとお客さんが店主にB店の営業時間について尋ね、店主は他店であるB店について詳しく答えていた。また、おすすめのお店はあるか尋ねてみると店主自身のおすすめの店をいくつか教えてくれた実体験から考えられる。

3.地域内に様々な組織・団体が存在している

プレ調査の結果から、衰退化における集客力の低下や来街者数が減少する中、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により飲食店や企業の倒産・閉店が懸念される厳しい状況下を乗り越えている背景には「協力し合う関係性=良いつながり」が店舗・企業間にあると考えました。

研究方法

本研究は、以下の手順で実施しました。

- 既往研究のレビュー・類似事例の収集と分析

- 高田地区飲食店経営者と企業経営者、組織関係者を対象としたインタビュー調査の実施

- 上記調査結果に基づき、仮説の検証とつながりの実態とつながりの機能・効果を分析

- 分析結果からまちづくりにおける可能性を考察

結果

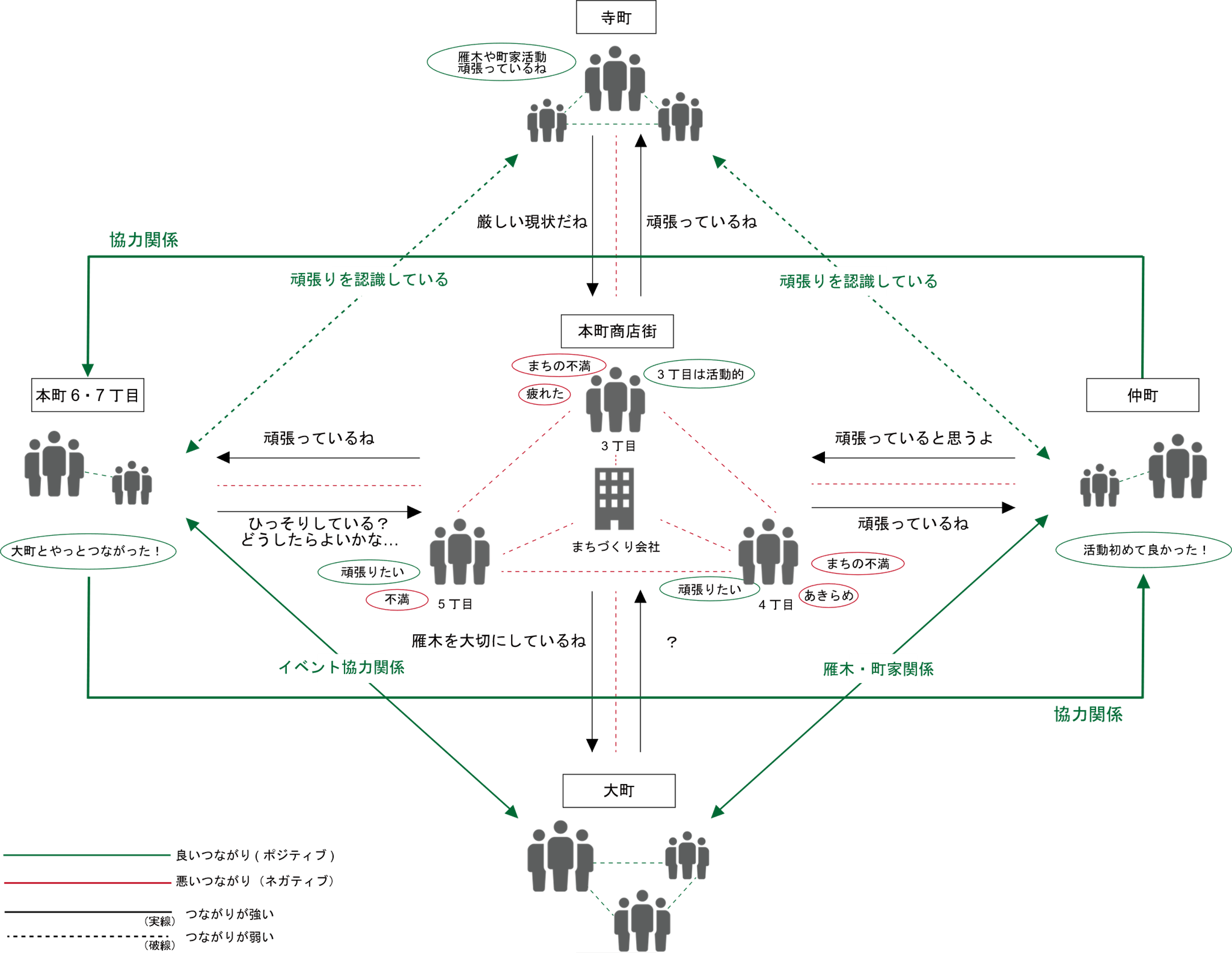

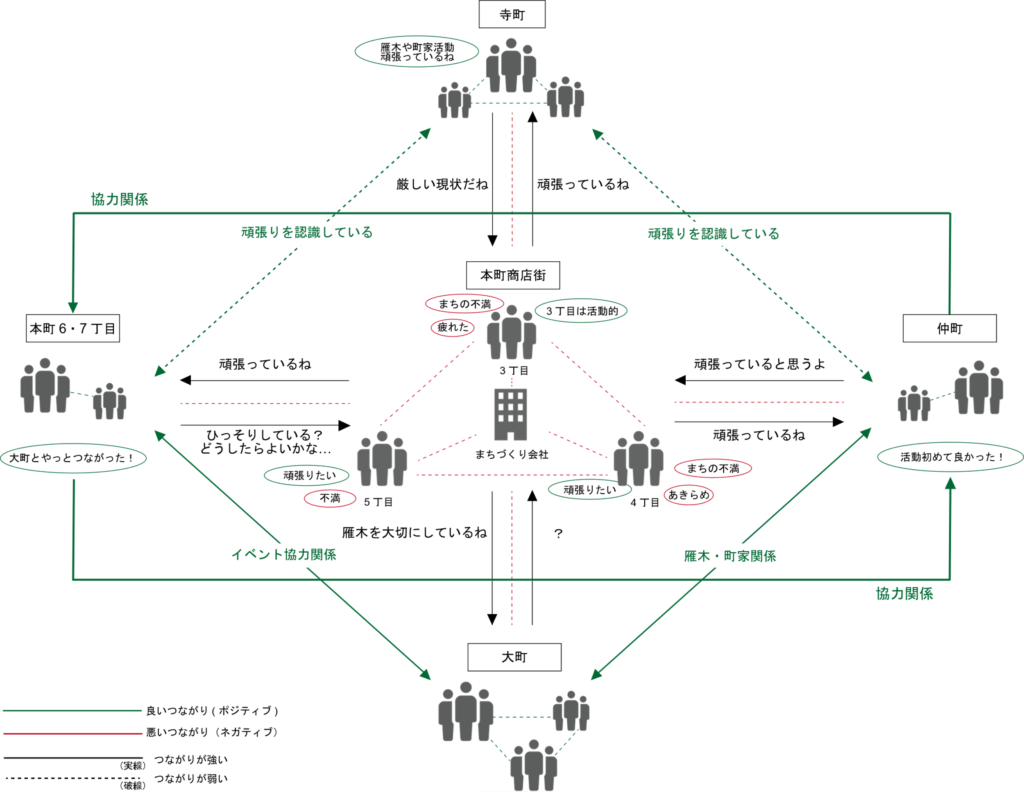

インタビュー調査の結果に基づき明らかとなった高田地区のつながりの実態を相関図にしました(図1)。

結論

上越市の中心市街地である高田地区が、衰退化における集客力の低下や来街者数が減少する中、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により飲食店や企業の倒産・閉店が懸念される厳しい状況下を乗り越えている背景には、「協力し合う関係=良いつながり」が店舗・企業間にあるのではないかと考えました。

しかし、本研究により高田地区において本町商店街では「良いつながり」が築けていない、もしくは弱いことが明らかとなりました。

提案

本研究において、高田地区における衰退化や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による厳しい状況を防ぐ知見として本町商店街にて「協力し合う関係=良いつながり」を築く必要があることが得られました。

そのためには、各町内会ではなく本町商店街の全店舗が一度に集う場を定期的に開催するべきであると考えます。ここで言う集う場とは、本町商店街では各町内会の集まりと商店街組合の役員のみによる集まりが主として開かれている様子であるが、町内別や特定の人達だけではなく商店街の1人1人が集い意見交換を出来る場のことです。

組合に参加していない人も含め、互いに意見を交換し理解を深める機会が現在の本町商店街において必要であり、この機会を積み重ねることで「良いつながり」が築かれ衰退化を防ぐことに効果があるのではないかと考えました。

以上が私の卒業研究になります。

課題が多く、まとまりきらなかった点もありますが、自分の地元に関して知る良い機会となりました。本研究にご協力いただきました皆様には心から感謝申し上げます。ありがとう御座いました。

English

English