建築・環境デザイン演習Ⅱ(都市計画・まちづくり系課題)

演習テーマ

まちなかスポンジ・スペースをデザインせよ

演習主旨

2012年、旧長岡城二の丸周辺エリアに建築家隈健吾設計の「アオーレ長岡」と名付けられた、市役所、ホール、屋根付き自由広場の複合施設が完成した。「アオーレ」はJR長岡駅とペディストリアンデッキ「スカイデッキ」で直結し、その利便性は格段に上がった。この政策は自動車社会の流れで郊外へ移転した行政機能をまちなかに戻し、機能的には商店中心の賑わいに頼っていた20世紀型の中心市街地を、21世紀型の質を持つ賑わいを創出しようとするものである。

しかしながら、全国的にも珍しいこの政策の半面、中心市街地の不動産市場はいまだに停滞気味である。特に街区内側のエリアは駐車場化、または老朽化により投資されていない部分が多い。ビルは1Fの路面店はアオーレ効果で飲食店などが増えつつあるが、上階は空室が多く、この「スポンジ」部分の不経済を補うためにむしろ家賃は高止まりとなっており、このことが新規進出希望者(社)を阻んでいる。

低未利用部分とその周辺状況を分析し、「新しい賑わい」を生み出す企画や空間創出の在り方を提案する能力を持つ第一歩になることを期待する。

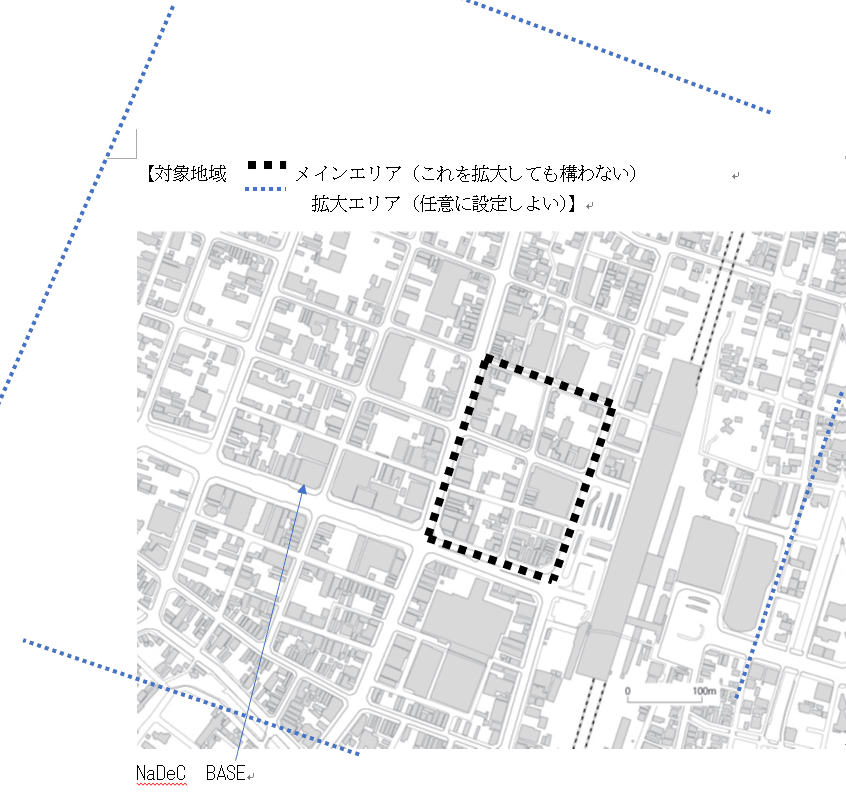

対象敷地

対象敷地演習形式

グループワーク:現地調査及び分析、提案に際しての議論、プレゼンテーション

個人作業:スポンジ・スペースおよびその周辺に関する具体的計画・提案

スケジュール

[memo title=”前半組”]

- 4/15 グループ分け、進め方説明、課題説明、講義(中心市街地活性化計画)、ベースMap配布、現場案内(渡邉)

- 4/22 講義(リノベーション:高坂)、講義(フィールドワーク:北)、グループワーク(フィールドワーク作業計画作成)

- 4/29 現地踏査

- 5/13 第1課題発表

- 5/20 個別計画案のエスキス

- 5/27 個別提案中間報告・エスキス @105

- 6/03 個別提案成果発表・講評

- 7/29 ランスケ+都市・まち計画 選抜合同発表会 @大講義室

[/memo]

[memo title=”後半組”]

- 6/10 グループ分け、進め方説明、課題説明、講義(中心市街地活性化計画)、ベースMap配布、現場案内(渡邉)

- 6/17 講義(リノベーション:高坂)、講義(フィールドワーク:北)、グループワーク(フィールドワーク作業計画作成)

- 6/24 現地踏査

- 7/01 第1課題発表

- 7/08 個別計画案のエスキス

- 7/15 個別提案中間報告・エスキス @105

- 7/22 個別提案成果発表・講評

- 7/29 ランスケ+都市・まち計画 選抜合同発表会 @大講義室

[/memo]

授業時間外のエスキス打診方法

[memo title=”先生方の連絡先・連絡方法”]

- 渡邉先生 研究室訪問 または swata@nagaoka-id.ac.jp までメール連絡

- 北先生 研究室訪問 または ykita@nagaoka-id.ac.jp までメール連絡

- 福本先生 研究室訪問 または rfukumoto@nagaoka-id.ac.jp までメール連絡

[/memo]

調査方法TIPS

[memo title=”都市計画・まちづくりにおける現地踏査の意味”]

- 現地踏査(調査):まちを歩く、文献を調べる、まちの人に聞く

- ポイント①:課題の主旨を確認するどのようなものをスポンジ・スペースと言うのか?「どこに」「どんな」スポンジスペースがあるのか

- ポイント②:地域の実態(地域特性)を知る

まちの構造(土地利用・建物の用途・規模・道路幅員)

人の利用(住む・働く・遊ぶなど)歴史(まちの成り立ち)(よいところ)課題 - ポイント③:法的なルールを確認する

[/memo]

[memo title=”まちあるきのコツ”]

[/memo]

インタビュー調査

インタビュー調査は事前に教員に相談した上で日程を調整し実施するようにしてください。

[memo title=”インタビュー調査対象候補者”]

- 中心市街地政策室 西野さん

- グッドラックカフェ 青柳さん

- NPOまちなか考房 大沼さん

- 市内在住かつ駅前をたまに利用する中学2年生・小学6年生・5年生(福本の家族)

[/memo]

オンラインフィールドワーク(2020年度の参考資料)

アンケート調査(2020年度の参考資料)

オンラインアンケート調査方法 – Googleformの使い方 –

現地調査時の注意

- デジカメ、スケッチブック、メジャーなど持参。

- メモや写真をとる際には、周囲を確認し、安全を確保した上で行うようにしてください。

- 感染症予防対策を徹底してください。

2022年度における演習授業は原則対面となっており、現地調査もそれに準じ対面で実施します。

インタビュー等を行う場合は、過去2週間以内に発熱がないこと、健康管理表の携行、マスク着用、2m以上距離を取る、大声で喋らないといった感染症予防を徹底した上で実施するようにしてください。

倫理的な配慮

撮影した写真に人が映っている場合は、記録用に使用させて頂く許可をとるようにしてください。

また、不特定多数の人が閲覧できるサービス等には公開しないでください。

※Twitter、LINE、Facebook等のタイムライン公開はダメですが、グループメンバーへの共有は可

インタビューの際には、身分を明かし、相手の都合を踏まえた上で丁寧にお話を伺ってください。

アンケート等を実施する際には、事前に教員のチェックを受けてください。必要に応じて、先方への依頼状発行等を検討します。

資料使用時の出典明記について

長岡市から提供頂いた資料を引用する場合は、

[memo title=”出典記載例”]

出典:長岡市(2020).みんなが創るまちなかの価値~誰もが楽しみ安心できる場所 誰もがつながり育てるまち~.

[/memo]

と出典を明記してください。

※但し、資料内で出典が掲載されている図表を使用する場合は、原典を探し出して、出典を記載してください。

トラブル時の連絡先

渡邊先生の連絡先 080-2334-2531 (NaDeCで待機)

遅刻・欠席に関する事前連絡

遅刻・欠席する場合は必ず事前に連絡をください。

担当:福本 連絡先: rfukumoto@nagaoka-id.ac.jp

データ

[memo title=”対象敷地に関するデータ”]

- 1/500 (要解凍、イラストレーターファイル)

- 1/1000 (要解凍、イラストレーターファイル)

- 1/500 (PDFファイル)

- 1/1000 (PDFファイル)

- メインエリアの3dm,dxfデータ

[/memo]

[memo title=”ベースマップ作成方法Tips”]

[/memo]

[memo title=”長岡市データ”]

[/memo]

バーチャル踏査

参考文献

『まちづくりデザインのプロセス』(日本建築学会 編)

『プレイスメイキング: アクティビティ・ファーストの都市デザイン』(園田聡)

『都市計画:都市のスポンジ化対策』(国土交通省)

課題提出・発表のレギュレーション

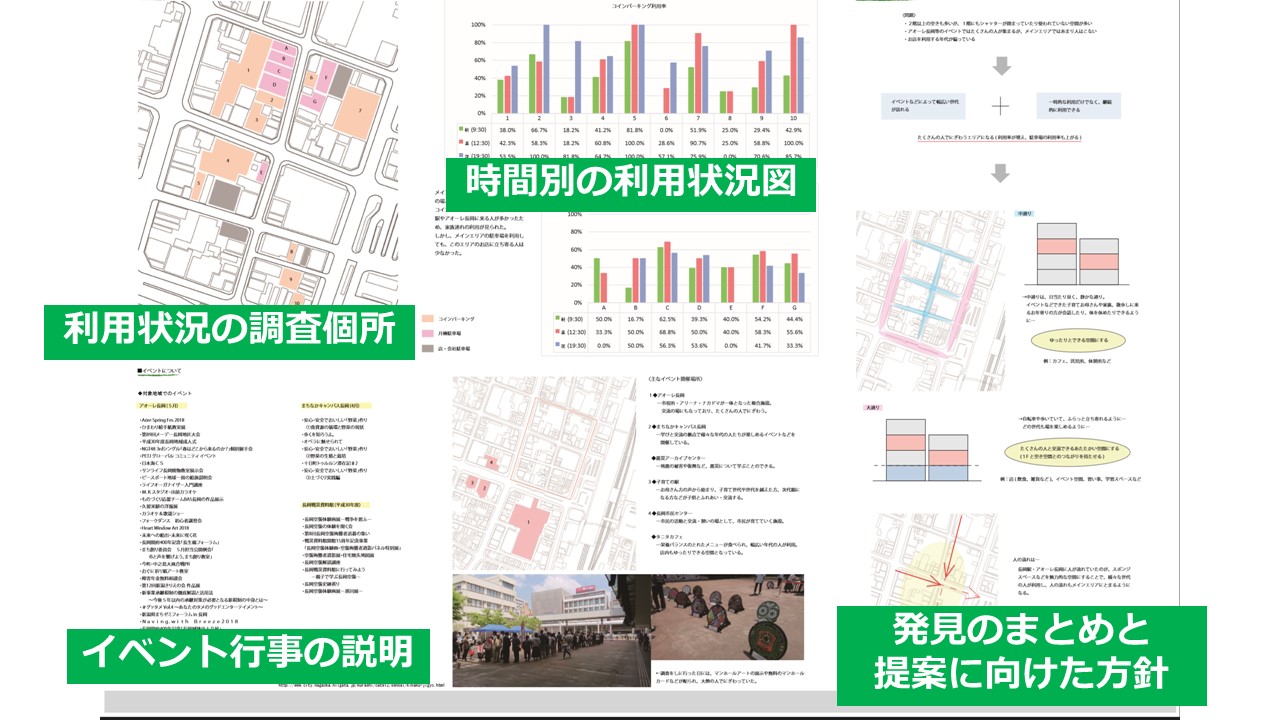

[memo title=”第一課題”]

- 調査結果及び分析、議論の結果などのパネルの作成・パネルデータの提出・内容の発表

- 必須提出物:A1パネル(向き不問、スポンジスペースの実態が含まれること)

- 推奨提出物:発表時に使用する資料

- 提出用フォームのリンク 2022年7月1日(金) 8:00 締切

- 発表時間:1グループあたり発表8分・質疑4分

[/memo]

[memo title=”第二課題”]

- スポンジスペースおよびその周辺のデザイン提案

- 1/500もしくはそれより大縮尺で表現される対象地域+周辺に関する現状認識

- 計画コンセプト(ダイアグラムをデザイン)

- 具体的な計画に関するもの室内空間 1/100 (目安) 外部空間を含む建築物の場合 1/300 (目安)都市スケールの場合 1/1000 ~ 1/2000(目安)

- 組織、活動に関するもの(ダイヤグラム、イメージ図など)

- 必須提出物:A1パネル(向き不問)×2枚以上 発表時に関する使用資料

- 推奨提出物:対象地域や提案の詳細が分かるプロトタイプまたは模型 (スタイロ・レーザーカッター・3Dプリンタの使用も可)

プロトタイピングルームのサービス利用について- 提出用フォームのリンク 2022年7月22日(金) 8:00 締切(提出物の変更は認めない)

[/memo]

課題提出・発表のまとめ方例(雰囲気の参考程度)

[memo title=”第一課題”]

※メインエリアにおける「未利用空間」の実態調査はパネルに必ず含めるようにしてください。

[/memo]

Q and A

[memo title=”第一課題”]

質問:建築演習Ⅱのグループ課題について質問なのですが、いつから空家なのかということや以前あったお店が活性化していた頃の情報などは、お店の方に直接聞かないと情報は得られないのでしょうか?大学の図書館の本やインターネットで情報は得られますでしょうか?

回答:住宅地図で空き家・空き空間の調査は可能です。ただし、大学の図書館では閲覧のみ可で貸出不可のため、現状は利用できません。長岡市の図書館にはあるので閲覧し複写することが可能です。お店の活性化していた頃の情報については長岡市の歴史に関する資料・書籍等をあたると良いと思います。空き空間は変遷というよりは現状の実態を把握することから始めて頂けるとよいかなと思います。

[/memo]

English

English